小脳

小脳

小脳:抑制解除、バランス・連動

小脳:テスト1・腸腰筋

椅子に90度に座りヒザをつける。

両手を胸のところで交差させる。

↓

ヒザと胸に手を当てて押し倒し、

どれだけ耐えれるかの確認をする。

小脳:テスト2

胡坐で足を開いて座り、両足裏をつける。

両手を胸のところで交差させる。

↓

足先と胸に手を当てて押し倒し、

どれだけ耐えれるかの確認をする。

小脳:テスト3

四つん這いになる。

↓

右側、左側、それぞれから押し、

どれだけ耐えれるかの確認をする。

調整方法①

①筋出力(パワーを強く出せる)

「小脳が筋出力を最大まで上げる事ができる」次元(順/逆)を検査で出す

②統括ポイント(L5の振動に調整)

③詳細を細かく出しても良い。

例:現状の筋出力が何%なのかを出す。(例:現状55%)

何%まで上げられるのか、を出す。

(例:調整すると80%まで可能と検出)

小脳に対して55%⇒80%にアップさせる次元(順/逆)

調整方法②

①筋肉操作(動作コントロール)

実際に行いたい動きをクライアントにやってもらう。

もしくは、施術者がその動きを頭の中で描く

②小脳が最も効率の良い筋肉・身体の使い方ができる次元(順/逆)を検査で出す。

③統括ポイント(L5の振動に調整)

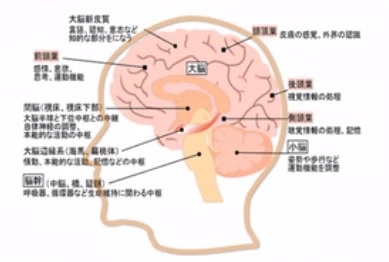

丹田

丹田

丹田(上丹田、中丹田、下丹田)

丹田:テスト1

ヒザを90度位に開いて腰を落とす。

手はどこにも触れずに落としておく。

↓

ヒザを持って、どれだけ耐えうるかの確認をする

両方のヒザで試す。

丹田:テスト2

正座をする。ヒザを少し開く。

↓

腰を両手で押して、どれだけ耐えうるかの確認をする

調整方法:

①「足の小指に対応する、重心を安定させるのに必要な丹田は?」という質問で、各丹田(上・中・下)を検査で出す。

②そのYesの出た丹田に対して(まとめて)「重心位置を安定させる」次元(順行/逆行)を検査で出す。

③統括ポイント(L5の振動で調整)

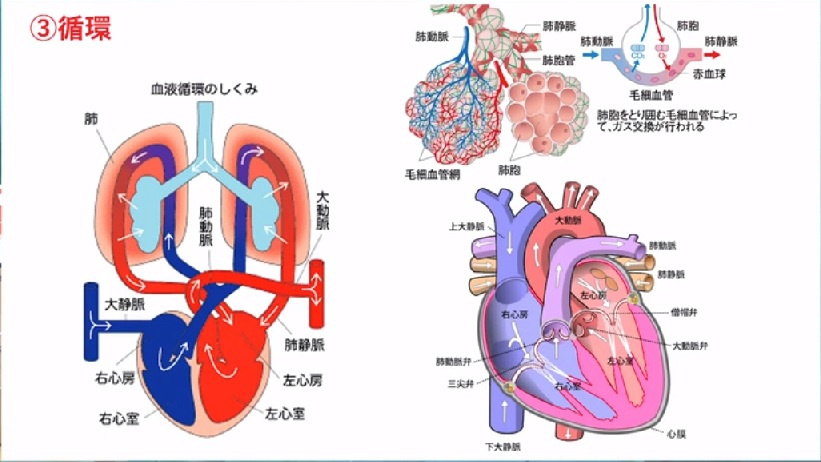

循環

循環

循環

心臓と肺の循環を促す(連携)

血液の供給力が維持できないと、筋出力が維持できない。

疲労も取れにくく、持続力低下にもつながる。

◎筋出力が上がる

◎持久力が増す、ねばりが利く

◎緊張が緩和する、プレッシャーを和らげる

これだけで不整脈、頻脈が治ったりする事もある。

(もちろん、他の要因で発生しいる場合は、そちらを先に診る)

循環:テスト1

上向きに寝て、ヒザを90度位に曲げる。

右手で足首を持ち、左手はヒザの下から抱え込む。

↓

ヒザを伸ばそうとしてもらう。

調整方法

(心臓と肺の循環を理解した上で)

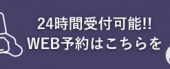

①肺と心臓の循環を促すために「心臓・肺(セットで)に対応するのは?」で、

脳の「橋or 延髄(もしくは両方)」を検査で出す。

②検査で出た「橋or 延髄(もしくは両方)」に、

「心臓・肺(セットで)システムや排泄・連携がスムーズになる」次元(順/逆)を検査で出す。

③統括ポイント(L5の振動に調整)

筋膜

筋膜

筋膜

筋膜とは、脊椎動物の筋肉や内臓を包む膜(例えば脊髄と副腎を包むゲロタ筋膜)の総称である。

筋膜は前進の組織を包み込んでいるだけでなく、組織間の結合も担う結合組織である。

繊維が連ぞk的に身体全体に広がる多原線維ネットワークが皮膚表面から骨髄まで、組織のすべてにある。

ハムの外側ではなく、へちまのように立体の網状で、人の全身に張り巡らされている。

筋膜内に電流が流れ、神経が新幹線なら、筋膜は飛行機レベルの速さ。

筋膜:テスト1

両手を広げて片足で立ち、上半身を倒す。

↓

両肩を押して耐えれるかを確認する。

筋膜:テスト2

床にヒザを立てて床に座る。

手を後ろにしてヒザを左右に揺らし、

心地よい位置を確認する。

↓

ヒザを片方に倒した状態で、

反対側に押し倒せるかチェックする。

調整方法

①ある特定の姿勢・動きなどに対して、その時に必要な筋膜の領域は?と質問して、検査で指定する。(大雑把にこの辺からこの辺でもOK)

②「その領域の張力バランスが整う」次元(順/逆)を検査で出す。

③統括ポイント(L5の振動で調整)

応用方法

◎身体全体が細胞レベルでテンセグリティの構造で成り立っている、というイメージが重要(張力のバランス・テンセグリティの構造同士の関係性)

◎応用:関節の「A骨とB骨との関係性を改善する」という目的で次元を出し、可動を改善できる。腕、脚などの部位、指などの小さな関節の動きに対しても行う事ができる。

◎ケガ、骨折、捻挫などで筋膜の動きにロックがかかる事もあるが、それにも対応できる。

伸びた靭帯がその場で瞬時に元に戻る事もあり、「靭帯のテンセグリティの張力バランスを戻す」という目的で次元を出し、調整する。

◎美容(小顔、骨髄)などに用いると効果が高い。各所の顔のゆがみをチェックして、

「この歪みが整うようにテンセグリティの張力バランスの調整」(顔だけでなく身体も含める)

◎手指・足趾に関しても必要に応じて個別に対応させると良い。

特に足趾や足の構造が崩れて使えていないパターンがよくあるので必要。

(足趾は微妙な重心のモニターをし重心制御をしている)

全身一括、部分、どちらでも調整できる。

MRT

MRT

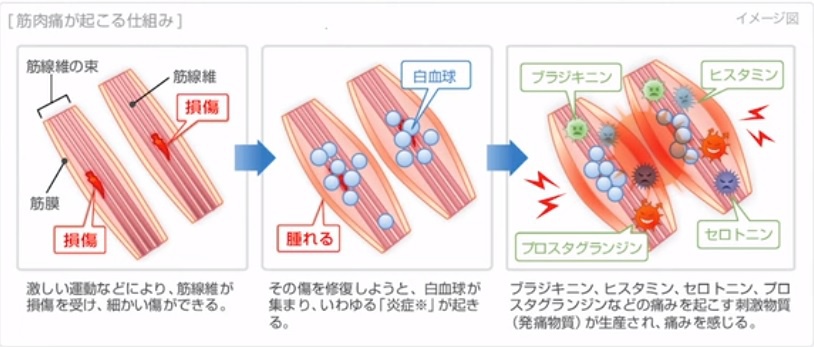

MRT(マッスル リカバリー テクニック)

◎ スポーツ選手において大事なのは、トレーニングもそうですが、それと並行していかに筋肉の疲労の蓄積を取り除くかが大切なポイントになる。

トレーニングはどんどん行うが、疲労に関しては関心の薄い人が多い。気づかないうちに硬くて力の入りづらい筋肉になり、その筋肉になおさら負荷をかけたり、無理なストレッチで筋肉を壊してしまう事がよくある。

心臓の筋肉の疲労による故障は意外と多い。

例:無茶な運動していた人の腰痛を腰ではなく、心臓の筋肉を修復した事によって、腰痛が一気に消えたりする例もある。

◎筋肉が異常を起こしている原因は「通常出て来る内臓や脳などの筋肉以外の部位が原因」の事が多いので、それがあれば、もちろんそちらを処置しておく事が先に必要。

◎疲労を取り除いておくメリット

1.故障の可能性が下がる

2.筋出力が上がる

3.筋肉回復までの時間が短くなり、効果的な筋トレは他の練習に取り組める

4.機能低下を修正すると負荷もかけやすい

5.筋肉痛が出る可能性が下がる(やわらかい筋肉になる)

MRT:テスト1・首、肩

MRT:テスト2・ヒザ

MRT:テスト3・ふくらはぎ、膝裏

MRT:テスト4・股関節、可動域

MRT:テスト5・背中

MRT:テスト5・ふくらはぎ

調整方法

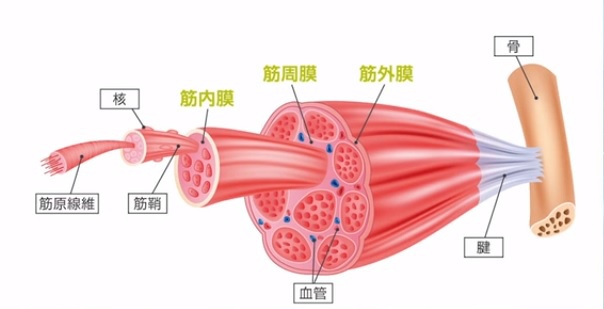

①筋肉に対して本人の自覚、可動域検査での確認、触診での確認で、問題のある筋肉を特定する。

明確に〇〇筋と特定しなくても「この辺の筋肉」でも十分効果はある。

もしくは硬くなっているところを触って確認でも大丈夫。

「触って確認」も相手の脳と認識を共有する意味がある。

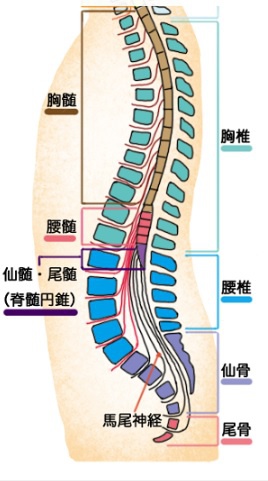

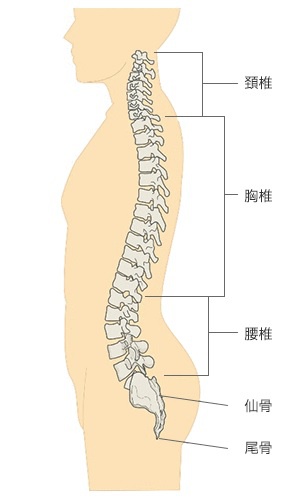

②その筋肉に対して、修復を起こせる脊髄を検査で選ぶ。

(細かく検出しても良いが、頚髄、胸髄、腰髄、仙髄、尾髄などの大雑把な括りでも大丈夫)

|

|

座骨

座骨

座骨の対応時間

座骨は本来、16時間ほどの対応時間がある事が正常とされています。しかし、脳の誤作動により、それより短くなっている方もおられます。

座骨の対応時間が短いと長時間座っていられないので、モゾモゾし出して集中力も落ちてしまいます。

多動とか落ち着きがないとか精神面で異常であるとされているお子さんの多くは、単に座骨の対応時間が短いだけだった、という事も多いようです。

薄毛

薄毛

質問です。

イネイトはハゲにも効果はありますか?

毛穴がないほどテカテカしてしまっている場合は無理ですか?

女性の円形脱毛症などストレスで一時的になった場合と、男性の場合では、対処法が違うような気がします。

どのように質問を進めていったら良いのでしょうか?

これまで過去に良くなった症例とかはありますか?

よろしくお願いします。

豊田竜太先生

薄毛治療の分岐点は、毛が生える細胞が残っているかどうかです。

”毛穴がないほどテカテカ”とのことですので、おそらく細胞は残っていないと思います。

薄くなりだしたり発毛のサイクルが狂ってきたときに治療をすると、進行を止めたり毛髪のコシを強くすることは可能です。

毛髪に関連する細胞だけでなく、頭皮自体にもまた頭皮から頭蓋骨の間にまで大量の感染症があることがよくあるのでその処置と、

その部位にはかなりの血流が不足していることが多いので血液が潤沢に流れるようにしていきます。

頚部に異常を抱えていることが多いので、首の治療も必要です。

私の経験上は、頸髄に結構な異常を抱えているケースが多かったです。

それと頚部の筋肉が頭に血液を送る血管を圧迫していることもよく見受けられます。

それと睾丸の異常もよく検査に上がりますね。

メンタルが原因として上がってくることもよくありますね。

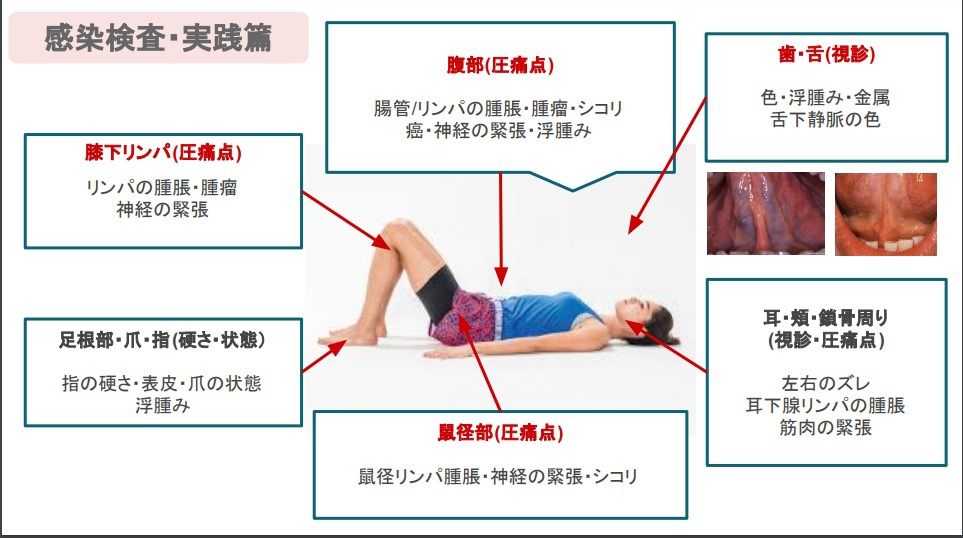

細菌感染

細菌感染

細菌感染

1.原因の中に細菌感染がありますか?

※Yes / No

※特定する必要がありますか?

2.コロニー・芽胞はありますか?

※Yes / No

※いくつありますか?

3.その菌に感染しているのはここだけですか?

※Yes / No

※主となる感染部位はどこにありますか?

※そこにもコロニーがありますか?

※まとめて対応できますか?

※別々に対応しますか

4.感染時期の特定が必要ですか?

※Yes / No

※その感染が入ったのはいつですか?

※感染を取っても良いですか?

5.この菌(&コロニー)を消すための次元会は?

6.統括

ウイルス感染

ウイルス感染

ウイルス感染

1.症状の原因の中に感染がありますか?

※Yes / No

※それはウイルス感染ですか?

※Yes / No

※特定する必要がありますか?

※Yes / No

2.どんな状態ですか?

※増殖中ですか?

※潜伏中ですか?

※休眠中ですか?

3.そのウイルスは他の箇所にも潜伏/感染していますか?

※Yes / No

※いつ、どこから入りましたか?

4.活発な感染細胞がありますか?

5.その細胞をどうするのが良いですか?

※修復機構の回復?

※アポトーシス?

※テンセグリティ(修復or破壊)による対応?

6.その目的に対応する次元界は?(順行/逆行)

7.統括

寄生虫感染

寄生虫感染

寄生虫感染

1.症状の原因の中に寄生虫の感染がありますか?

※Yes / No

2.種類を特定する必要がありますか?

※Yes / No

※原虫/ 線虫/ 蟯虫など

3.どんな状態ですか?

※成虫?

※幼虫?

4.卵はありますか?

※受精卵ですか?

※無精卵ですか?

※どこにいくつありますか?

5.その寄生虫は他の体内にライフサイクルを築いていますか?

※それはどこですか?

※いつ・どこから入りましたか?

6.(有精卵/ 幼虫がいた場合)

※細胞化している寄生虫感染はありますか?

※Yes / No

7.寄生虫のライフサイクルを除去するために先に必要な治療箇所がありますか?

※Yes / No

8.この感染を取り去るための次元界は?(順行/逆行)

9.統括